|

|

住宅地に建つ間口11間、梁間5.33間、60坪ほどの平屋の住まい

石場建ての伝統的構法で骨組みをつくり、竹小舞下地土塗り壁や杉板張り、広縁や二間続き和室などをもつ、伝統工法の知恵を生かした造りです。

夏場の通風と冬場の日だまりを昔ながらに使いこなし、連動性の良い各室と回遊動線を持ちながら、付かず離れずの趣味部屋との関係も併せ持つ住まいです。

何となくむくっているという感じの屋根です。元々畑であった周囲の景観に馴染む様にシンプルで柔らかい雰囲気の屋根になりました。

瓦を載せると軸組が締め固まります。あらかじめめり込む様にしてある接合部が馴染み合います。

上棟式終了後北面からの全景です。

敷地の角迄、棟梁送りを行いました。昔は直会の後、棟梁宅迄送り引き続き宴会を行った様です。

先頭は若手の蓮実棟梁がつとめます。

棟が上がり、弊串を立て上棟式を行いました。

大屋根の棟木が納まったところの写真です。大黒柱は越屋根の棟木迄延びています。

建て方も終盤、小屋梁がほぼ納まった状態です。この上に屋根が載ります。出し桁は外壁から2尺の出、軒はそこからさらに3尺出ます。

雨も楽しむ暮らし方が出来そうです。

貫を通しながらの作業には多くの人手が必要です。

周囲を組んだ所で敷梁を組んでいます。構造面と組みやすさを考え継手を選定しています。

大黒柱に続くフレームを造ってから建て込みます。この壁は7.2メートルの長さがあります。

大黒柱と小大黒柱、差し鴨居などを建てている様子です。

建て方準備を行っている様子です。壁を地上で造ってから建て込みます。建て方は、8/2からの予定です。

建て方の見学も可能です。

梅雨期間中の工事を避け、梅雨明け次第建て方準備を始めます。

7月後半です。見学ご希望の方はご連絡ください。

小屋仮組途中の様子です。太鼓登り梁は、西川桧です。

梁間が出し桁から出し桁迄で6間あるため、何度か分けて組んでいます。

木づくりと木配りの様子です。

7メートルの登り梁に使う材料です。厚さは185ミリあります。

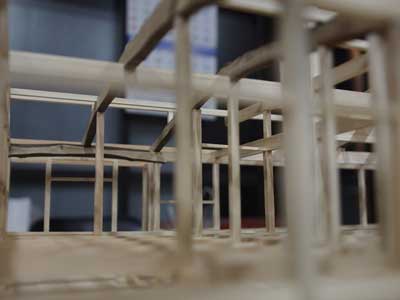

1/30スケールの模型です。桁裄11間、梁間5.3間です。

主屋と下屋の接合には、繋ぎ梁を用いていますが、模型のように登り梁で一体化もさせています。

建物の中央付近に建つ大黒柱は、高樹齢の西川檜です。差し鴨居と一体となり、剛性と変形能力を併せ持つよう接合部が工夫されています。しっかりした骨組みと軽快な本襖の組み合わせです。

模型製作の途中です。恵比寿柱側から大黒柱方向を見ています。両柱共に棟木までのび、小屋組を一体化させます。

|

| |

|

|

|

|